虽然在现实日常,一个人所说的东西常常跟一个人所做的事情相反,但要维护这种不同可是要费一番功夫的。近期我听到一个故事,有一个马克思主义的女权主义者本科生被一位男博士生PUA了,但这位女孩自己也了解自己在干什么,她参加了很多由他们组织的局,了解自己在这类局里面充当那个男性的女伴或者“花瓶”,但还是如此做了。

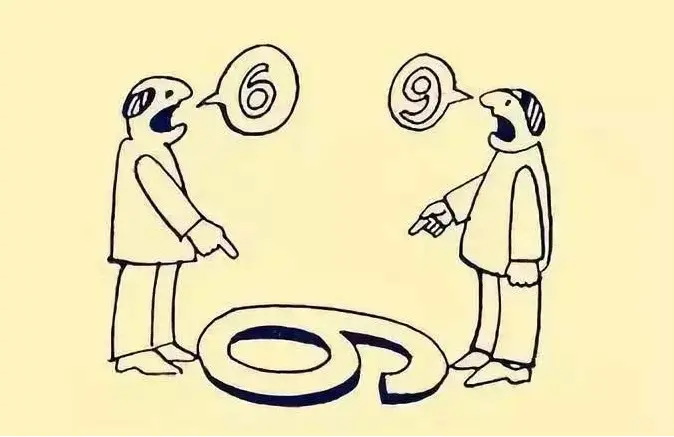

在心理学中有一个术语叫认知失调(Cognitive dissonance),也就是当大家意识到我们的认知和行为不同或相互矛盾时所产生的心理困扰。乍一看,这种自我困扰是要奠基在一个自我融洽(integrity)或者诚实的基础上的,也就是要认识到言行不一是错误的。

可是,倘若有的人缺少如此的基础呢?倘若有的人已经习惯了说一套做一套了呢?

有一种文化批评的看法觉得,中国人已经习惯了“说一套做一套”,而且这已经被看成是做人的艺术了,而部分是由于部分传统文化致使,部分是由于大家从小就要死记硬背一些自己根本就不相信的东西,而且还要在考卷上写如此的东西。久而久之,他们好像就真的相信了它们,并且还会维护那些自己已经貌似相信的东西。明明是捍卫我们的利益,直接说源于己的诉求便可,但有的人已经习惯了要找一些宏大的原因来为自己辩护。有一位考研的同学在平台上倡导取消考研中的政治科目,但写着写着却又开始捍卫它:”考研不考政治,是在为哪个培养人才?“一个徒有其表的范围也会成为赚钱的行业。有的外国人尝到了甜头,只是空洞地表达自己对中国的热爱,就也可以吃到流量,赚到钱。

如此一种看法是不是有道理呢?我把评判它和深思它的权利交给读者。下面大家只不过把它作为一个“工作假说”来展开讨论。

我想起了几个月前江西“觉醒姐”的一个例子。这位自称“体制内”的女子上了一个相亲节目的舞台,提出了一些需要,一时半会儿没人应征。随后,她发表了一通演说,说女人已经走在独立成长的道路上(暗示自己是独立女人),劝告男士要“睁眼看世界”,不要“破防”;接着又为江西的高额彩礼(38.8万)辩护,说这只不过一个新家庭的启动资金(关于“启动资金”这一假说,我已经拆穿了这一时尚的谎话。)

这里大家要讨论的问题就是,一个人是否可以一边说自己是独立女人,一边要彩礼。

正如我已经论证过的,彩礼是爸爸妈妈供应自己女儿的价格。而假如大家结实树立尊重人的价值的看法,并且把这一价值提高到绝对的层面的话,那随之而来的结论就是彩礼这一风俗是需要要废除的。而且的确,世界上大多数国家和区域都没彩礼这一风俗了。大家生活在现代,一个现代世界,而现代性的一个基本规定就是尊重人的价值,并且坚信每人平等。过去,有的人被贩卖为奴隶,有的人成为包身工,还有儿童贩卖和妇女贩卖;而在今天,这类显性的人格供应只存在在世界的某些肮脏的角落了。不过,彩礼这种隐性的人格供应仍然在中国十分时尚。

别说我偏激。彩礼在前现代也是世界时尚的,但在目前大部分国家和区域都已经被废止。假如说哪个偏激的话,应该是那些保留这一风俗的人偏激,而不是全部都到了21世纪还在徒劳地倡导废除彩礼的人偏激。事实上,在我四川的家乡,彩礼风俗现在也处于不可阻挡的瓦解状况。那些收受和支付彩礼的人,都是不尊重女人的人。

那什么是独立女人呢?根据我的理解,“独立”应该是精神的形式意义上的,也就是说,独立女人并非不谈恋爱不结婚(实质上独立于家庭),或者不跟爸爸妈妈交际(实质上独立于爸爸妈妈),而是在精神上是独立自主的。这意味着一个独立女人依旧是可以结婚的,依旧要跟爸爸妈妈交际,但她并非老公的倚赖品,更不是爸爸妈妈的乖乖女,而是一个具备精神独立型的人。其实,只有一个真的精神独立的人才配享浪漫爱情,而当老公的奴隶或保姆或者爸爸妈妈的乖乖女,这就缺少享受浪漫爱情的能力。一个独立女人具备完整的人格,而一个独立男士——毕竟真实世界中也有一些不独立的男士或乖乖儿——也具备完整的人格,而完整的人格在任何意义上都不可以被供应,无论是显性还是隐性的。

所以,从理论上来讲,彩礼和独立女人是绝对互斥的。

而这也是江西”觉醒姐“的演说这样叫人感到好笑是什么原因。假如单独拿出来看,鼓励做“独立女人”当然是对的,而虽然捍卫彩礼是错误的,但毕竟这并不叫人感到惊讶。但她居然把这二者结合了起来。她深陷于巨大的不同之中,却好像完全没认识到自己在“说一套做一套”,或更准确地说,她了解自己在“说一套做一套”,但并不为此感到任何困扰。

俗话说,大家评判一个人,不要看这个人说了什么,而是要看这个人做了哪些。这句话大概上是对的。根据这句话,”觉醒姐“一定就不是一个所谓的“独立女人”。在我看来,无论是她所说的“独立女人”,还是文首那位说自己是“马克思主义的女权主义者”的女孩,这类称号都不过只不过用来修饰我们的花瓶。有的人说自己是独立女人,但不愿承担这个定义背后的自我责任。有的人说自己是马克思主义的女权主义者,但只不过感觉这个词语非常酷。多年前我上一门外国教授的课,一位同学说我们的专业是马克思主义哲学,那位教授说了声:“cool”,然后接着询问下一位同学。马克思主义的女权主义者那就是cool上加cool了。这个世界上如何会有这么美妙的词语?

这让我想起康德的一句话:

至于有学问的女性,她们用我们的书本就像用我们的表一样,也就是说,戴表是为了叫人看到她们有表;尽管这块表一般是停摆的或者是没对按时的。

在今天看来,这句话是带有性别偏见的,甚至有厌女嫌疑。我并不认可这句话的字面意思。年代已经变了,而且我认识不少有见识的女人,其中有的人的见识要远在我之上。不过,过去年代的思想家所说的不少话,总是也并不会是完全错误的,而是在一个有限的意义上仍会引发共鸣。有的男性显然也是如此的。在地铁里读毛选的并显摆我们的人大多是在公司上班的男士,他们感觉自己被资本家压迫了,而真的的体力工大家极少有人是这么想的。在一个主如果男士参加的作家聚会上,有一个作家问别的人是不是读过哪个哪个哪个的作品,有一半人说读过,尽管这个名字是这个作家捏造的。这类人都把某些堂而皇之的符号当成装点店面之物来用了。

归根结底,我觉得,习惯于“说一套做一套”而不感觉困扰,虽然可能在全世界哪儿都有,但在中国可能成了一个集体性的问题。倘若这是真的的话,这绝不是一种好的生活状况:大家活在冠冕堂皇的话语之中,一同打造一种虚假的范围。这好像也可以讲解天天都在上演的各种古怪现象。